翻譯有多重要?嘉御基金創始人衛哲曾說本身的第一份工作是給投行CEO做助理,并擔任很多翻譯工作,這讓意識到對話質量并不取決于談判的雙方,而是取決于翻譯者的狀態。很多人說馬云是“ET”(外星人),而衛哲說馬云的前瞻視野和國際眼光很大程度上得益于他是“English Teacher”(英語老師)。

留過洋的互聯網大佬與硅谷技術創新連結同頻,而大多數boss開拓海外業務時需高薪聘請“翻譯”隨從。在很多印象之中,盡管各種網絡翻譯產品層出不窮,但始終是語言學習的輔助,更遑論取代人。自去年烏鎮會議上,搜狗、百度相繼表態人工智能同聲傳譯技術之后,機器翻譯取代同聲傳譯的激烈爭論就沒有停止過。

吳伯凡與梁冬在《冬吳同學會》做了一期《超越溝通》中,從市面上各種流行的翻譯機談起,認為同聲傳譯可能是人工智能最早替代的工種之一。目前所有國表里搜索巨頭把戰略由“Mobile First”轉為“AI First”;比來有手機瀏覽器中上線智能翻譯,把語音識別技術延伸至英文白話輸入和跨語言搜索上。那么,傳統翻譯市場真的成為“夕陽武士”了嗎?手機瀏覽器做翻譯的活計究竟是否OK?

一、同聲傳譯市場痛點較多,移動端機器翻譯的優勢是即時、免費

筆者曾出席媒體及大公司所組織的“高大上”的國際交流會議,“同傳”要把英文演講內容翻譯給現場國內不雅觀眾聽,也要把中文翻譯成英文給現場的外國專家聽。

在會務業務發達的北京等地,同傳是英語專業中頂尖工種、也是令人肅然起敬的知識密集型職業之一。與日益頻繁的國際交流、跨國家交往比擬,同聲傳譯市場痛點開始凸顯。

(同聲傳譯在會場隔音室內的工作場景,一般是一組同傳進行合作,每20分鐘換人進行傳譯,涉及多語種翻譯需要多人協調)

(1)費用昂揚,一般半天6千,全天8千至1萬;這包孕了高附加值的人力本錢,以及同傳設備租賃費用,一般中小企業請不起。

(2)國內同聲傳譯員極少,主要靠北外、上外等專業學校培養、周期較長,而其他人進入這個行業的學習成本巨大;由于是極其燒腦活動,一般同傳是20分鐘進行輪流休息。

(3)翻譯質量受限于同傳人員的專業標的目的,好比沒有受過科技相關知識訓練,很難在人工智能或物聯網專業會議上進行翻譯。

翻譯公司很難有動力和技術走互聯網+的道路;在PC端中英文翻譯,互聯網公司就做得非常成熟了,好比金山詞霸、有道詞典及必應詞典等都是多年的老產品,但一直停留在詞匯查詢上,但在具體的對話交流中無法施展,顯然不能稱之為“智能翻譯”。

當前的機器翻譯主要應用在專業的“翻譯機”或有人工智能配景的App上。移動端的智能翻譯功能結合在智能語音識別技術,以及不停處于深度學習中的機器翻譯能力;即搜即譯讓小白通過智能手機就能聽懂老外講什么,也能告訴老外想要什么。

移動端智能翻譯產品讓翻譯場景變得日常化、多元化、普惠化,加劇傳統翻譯產業的沒落,可以預計同聲傳譯將局限在高端會務的小眾市場,而解決C端用戶“聾啞英文”及交流障礙問題的智能翻譯更適合大眾市場。

二、搜狗手機瀏覽器發力智能翻譯,是否為行業創新風向標

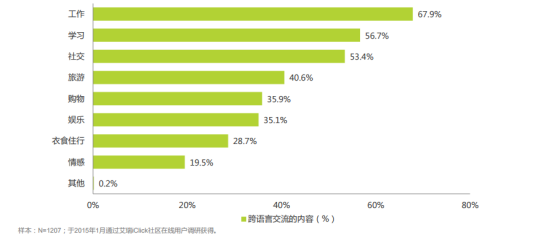

除了專業同聲傳譯外,幾乎上網的場景用戶都需要翻譯工具,特別是近年來消費升級的另一個趨勢是“海外游”用戶激增以及跨境貿易的繁榮,移動翻譯產品已經成為一種剛需。如何讓智能翻譯獲得更大用戶基數、更高頻的打開率的落地場景成為智能翻譯品類突破口,目前看來,在輸入法、手機瀏覽器、搜索中結合智能翻譯必然能引爆智能翻譯市場。

以往在PC端搜索引擎能夠為翻譯網站貢獻超6成以上的流量,但筆者體驗了手百、360搜索等App發現,其語音識別主要是以鏈接中文網頁或辦事為主,并沒有在語音識別之中上線英文翻譯功能;由于搜索App與手機瀏覽器在上網功能上有重疊,這是手機瀏覽器制造差異化創新點的趕超機會。

手機瀏覽器雖沒有PC端那么顯赫,依然是除微信之外的功能最強大的超級App。2016年手機瀏覽器均在首頁之中上線信息流、直播、短視頻等,以獲取更高的流量;在2017年,手機瀏覽器的最大亮點是在智能語音搜索。而在QQ手機瀏覽器、UC、搜狗手機瀏覽器、360手機瀏覽器等產品之中,目前安卓和iOS版本的語音搜索中上線“智能翻譯”功能的只有搜狗手機瀏覽器。