摘要:

大多“凱叔講故事”的鐵桿用戶都會留下一句話:在凱叔這兒的故事,不消我再聽一遍,就可以安心把手機交給我孩子。

如果你現在問身邊的00后《西游記》是誰寫的,會有小孩脫口而出告訴你:“是凱叔啊!”

小孩口中的“凱叔”,正是“凱叔講故事”的創始人王凱。自2014年起,凱叔講過的故事被播放15億次,總播放時長1.35億小時,相當于15410年;“凱叔講故事”微信公眾號,已經斬獲600多萬粉絲。

在鈦媒體三周年慶典中,王凱曾提到親子產業最大的一個“魔咒”:用戶和消費者是分離的,產品做給孩子,但是掏錢的是父母。是否可以同時照顧兩層用戶,甚至是擊穿他們,是做好兒童內容產業的關鍵。

如今,王凱已經找到破解“魔咒”的措施——一側擊穿,,兩邊都過來。具體說來,是把兒童內容做到極致,形成的別無二家品牌,父母們無需選擇,只有信任。大多“凱叔講故事”的鐵桿用戶都會留下一句話:在凱叔這兒的故事,不消我再聽一遍,就可以安心把手機交給我孩子。

新一代故事大王

“孫先生才算得上是歷史上的一個豐碑。在工作的時候,我總會把本身和他去比,我到底講了多少,還差多少可以趕上孫先生的量。”在B輪融資消息發布后不久,王凱接受了鈦媒體記者的專訪。

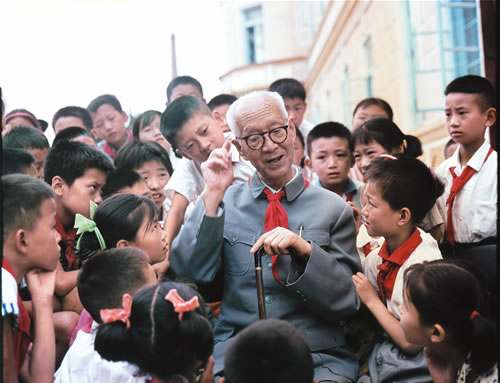

王凱口中的孫先生,就是陪伴幾代人度過了童年時光的孫敬修先生。1901年,孫敬修生于北京南城。在30歲,孫敬修應北平教育局之邀,開始在廣播電臺為少兒錄制講故事節目。

在此后的六十多年里,尤其是在1951年,新成立的中央人民廣播電臺兒童節目“小喇叭”節目,由孫敬修講述的故事,通過電波傳遍中國大地,成為幾代兒童心中的唯一的“故事爺爺”。“喝著北冰洋汽水,嚼著大大泡泡糖,聽孫敬修爺爺講故事”,成為他們美好的童年回憶。

“聽孫敬修爺爺講《西游記》”已經成為幾代人心中的經典

1979年生于北京的王凱,就是聽著孫敬修爺爺的故事長大。在寫《凱叔西游記》第一部時,因為太過熟悉,寫著寫著,孫敬修式的語言就出來了,“好多東西就是你的童年記憶,它會釀成一種血、一種基因留在你心底”。

然而,每個人所處的時代差別,性格也紛歧樣,人生經歷的差異,都會對故事的解讀產生巨大的影響。王凱認為,孫敬修所講的故事內容還是“相對粗糙”的。尤其是受時代因素影響,對于《西游記》情節的解讀,過于局限于臉譜化和兩極化的思維。

“其實《西游記》里的BUG無處不在。孫悟空會定身法,那還有什么妖怪不能降服?為什么唐僧被妖怪抓住,妖怪從來都不吃?為什么妖怪就一直要等,比及本身被人滅了?妖怪心里到底是怎么想的?為什么唐僧被妖怪一次次地騙,還是不相信孫悟空?這些到底是為什么?”

這些前人留下的“劇情BUG”,在王凱看來,恰恰是后來者可以突破,而且使之更為精彩的部分。

“那你能不能寫出一個答案告訴孩子,唐僧面對妖精的時候,孫悟空告訴他這是妖精時,唐僧會說,我信你,可是萬一你錯一回。如果我今天轉頭走了,后來他們真的在這邊餓死了怎么辦?明知是陷阱,我也要走下去,就這一句話,可以把唐僧的整個人物性格,一代高僧的形象突出,唐僧對孫悟空的質疑,不是不信任,而是一種本身的追求。”

剔除這些舊故事里的“糟粕”,梳理符合現代人思維出“精華”,讓情節變得邏輯自洽,王凱覺得這些都成為了《凱叔西游記》中最精彩的部分。

王凱說,本來的價值不雅觀怎么用新的價值理念去解讀,非常重要。只不過是之前沒有人這么去挖掘,然后講給孩子聽,“此前,必然會有人像我一樣的思考,但是他沒有針對孩子來做這件事情。”可以說,王凱對《西游記》這一IP的二次創作,打造出了新一代故事大王的形象。

藝術與商業的界限

目前市面上關于兒童故事類產品并不鮮見。但是,絕大部分故事產品APP,都是簡單地將文字轉述為語音。在深諳聲音藝術的王凱看來,在小孩睡覺前講一講故事,并不是一件門檻很低的事情。

從中國傳媒大學播音系結業后,王凱一直從事配音工作,2004年,他在中央人民廣播電臺擔任文藝之聲主持人的時候,演播了大量小說,還被稱為“中國最年輕的演播藝術家”。在央視,王凱主持過多檔央視熱門節目,包孕CCTV2《財富故事會》、《商道》和《中華好詩詞》等。