摘要:

“工具可能是危險的,但錯不在工具”。

題圖來自:視覺中國

近來,因勒索病毒點名只收比特幣和比特幣自身價格的暴漲,以比特幣為代表的數字資產又一次來到公眾的視野中。

比特幣每一次被輿論提起,反對者則大聲呼吁,要警惕比特幣對現實世界的沖擊。前有以毒品交易起家的暗網黑市絲綢之路,以比特幣為支付工具,來規避監管和審查;后有以比特幣為支付對價的綁架勒索案件多發頻繁,好比此次在全球范圍內肆虐的勒索病毒,似乎均是有力的例證。

然而,我們真的有須要重新審視下比特幣,找到與比特幣世界的和解之路。考慮到所謂的匿名性是比特幣最具爭議的焦點之一,我們便從實名開始說起。

反洗錢與支付的實名制

2015年12月28日,中國人民銀行發布《非銀行支付機構網絡支付業務辦理措施》,總則之后的第一點就是強調用戶實名制,

“支付機構應當遵循‘了解你的客戶’原則,建立健全客戶身份識別機制。支付機構為客戶開立支付賬戶的,應當對客戶實行實名制辦理,……,不得開立匿名、假名支付賬戶”

而隨后,用戶實名制落實情況成為央行對第三方支付機構現場檢查工作的重點。

所有的銀行賬戶都是實名制的,隨著第三方支付賬戶實名制的落地,圍繞法定貨幣支付結算的賬戶實名終于不再存在缺口和漏洞。而對支付的實名制要求,一方面是有助于用戶資金安適掩護,另一方面則是反洗錢的需要。

按照巴塞爾委員會的定義,洗錢是指:

“犯罪分子及其同伙利用金融系統將資金從一個帳戶向另一個帳戶作支付或轉移,以掩蓋款項的真實來源和受益所有權關系;或者利用金融系統提供的資金保管辦事存放款項”。

所謂洗錢,其目的大致包孕把黑錢洗白、把白錢洗黑、通過洗錢實現對資金的合法占用、通過洗錢逃避資金用途監管等等。

對于洗錢的危害,監管機構曾總結了六條,第一條即是:

“洗錢為犯罪分子隱藏和轉移違法犯罪所得提供便當,為犯罪活動提供進一步的資金支持,助長更嚴重和更大規模的犯罪活動;洗錢活動與恐怖活動相結合,還會對社會不變、國家安適和人民生命財產安適造成巨大損失”。

于是反洗錢,一直以來就是金融機構監管的重中之重。“911事件”之后,美國更是針對反恐怖融資加強了反洗錢要求,將范圍擴大至非銀行金融業機構。

2016年在中國杭州舉行的G20峰會上,二十國集團發布一份聯合聲明體現要通過各種方式來切斷恐怖主義融資的所有來源,包孕敲詐勒索、征稅、走私自然資源、掠奪文化財產、綁架索贖和海外募捐等方式。

說到洗錢的手法,要么是隱藏資金來源,要么是隱藏資金去向,要么混合用之。于是,“了解你的客戶”便成為反洗錢工作的首要原則,而賬戶實名制也就成為了反洗錢的第一道防線,也就有了前文看到的第三方支付監管規定中開篇即是賬戶實名制的要求。

各國對洗錢行為的嚴防死守,“欺壓”越來越多的違法交易和犯罪行為開始選擇匿名的數字貨幣(如比特幣)作為支付工具。5月12日,一款名為“想哭”(WannaCry)的勒索軟件在全球范圍內發作,索要的贖金為比特幣,便再度引發了各界是比特幣等數字貨幣的爭議。

問題來了,作為一種“加密數字貨幣”,比特幣真的可以匿名嗎?

虛擬貨幣領域反洗錢的攻防:實名、匿名與追蹤

其實,比特幣交易做不到真正的匿名,只能做到化名交易。因為你終究需要一個地址作為標識(可以理解成錢包地址)來進行交易,即便你每次交易都能更換地址,并且所有這些地址不會指向你的真實身份,這也不是真正的匿名。

地址不與真實身份掛鉤是有須要的,因為,比特幣的底層技術區塊鏈是一種公開的賬本系統,意味著任何人都可以查詢某個給定地址的所有歷史交易情況。如果把這個地址與背后真實的人聯系起來,那么你所有的比特幣交易記錄也就大白于天下了,就像你的銀行賬戶交易流水被人在互聯網上公開一樣,顯然是不能接受的。

由于地址與真實身份的脫鉤,所以,理論上,比特幣交易便有了很強的匿名屬性。不過,在實踐中,很多人都是通過比特幣錢包或交易所來辦理和買賣比特幣資產。一旦與這些機構產生關聯,監管機構就可以通過對這些機構的監管做到賬戶交易的追蹤。如早在2013年,人民銀行等五部委發布《關于防范比特幣風險的通知》中就明確要求,

“提供比特幣登記、交易等辦事的互聯網站應切實履行反洗錢義務,對用戶身份進行識別,要求用戶使用實名注冊,登記姓名、身份證號碼等信息”。

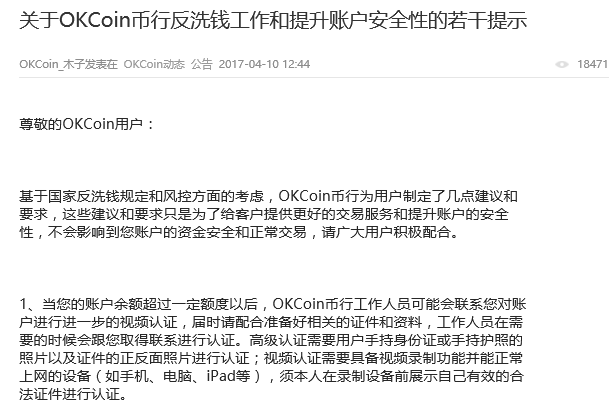

圖 1 比特幣交易平臺OKCoin中國站公告