摘要:

國乒“終于有人關注了”,以非競技的方式。

國乒“終于有人關注了”,以非競技的方式。

一夜間,劉國梁,這位帶頭大哥、不懂球的胖子、靠著一群熱血男兒的鼎力罷賽,靠著幾十年在群眾心中留下的堅毅印象,再一次,站到了輿論狂風眼。

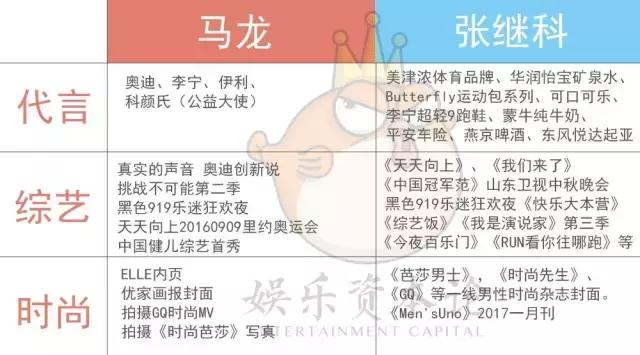

站在他背后的,有代言了奧迪、李寧、伊利等諸多一線品牌的馬龍,有上過數十檔綜藝去年收入6000萬的張繼科(有媒體稱其“被安保控制無法發手機”的)。

其實在倫敦奧運會之后,蔡振華就曾經提出乒乓球“第三次創業”(簡稱三創)的標語,通俗地來說就是讓乒乓球更加商業化更加有人氣,角逐有人看,球有人打,門票有人買。而劉國梁就是三創的具體實施者。

最明顯的三創結果是在里約奧運會之后,國乒真正紅了!

張繼科的睡不醒,馬龍的害羞,劉國梁自稱“我就是那不懂球的胖子”,都成了國乒男隊的標識表記標幟。張繼科和馬龍甚至成為了國民老公,并開始了上綜藝、玩直播、廣告代言等一系列的商業推廣。

只是,這一次事件,對于這一幫從小就習慣了服從組織的運動員而言,不單將本身的運動生涯拋之腦后,更讓本身的商業前景,蒙上一層暗影。

但換一個思路,曾經被視為“無上榮譽”但又充滿了舉國體制下無趣意味的乒乓球,靠著這一次性情的發作,終于擊中了球迷的心。

乒乓球的尷尬與三創的提出

對于乒乓球而言,這并不是年輕人熱衷的一項運動,雖然這粒小球在中國的歷史上發揮過巨大的外交作用。

不被年輕人喜歡,在國際上又一直處于壟斷地位、沒有任何懸念,使得乒乓球逐漸失去了民眾基礎。相對于足球、籃球,甚至羽毛球而言,乒乓球處在一個會的人多,玩的人少的尷尬局面。

更重要的是,它的商業化在舉國體制下,一直進展緩慢。

1999年乒超聯賽正式至今,接近20年。

據報道,由于缺少商業運營,非奧運年,賽事關注度極為暗澹,“基本沒有賣票的,贈票還得管人家盒飯才有人去”;聯賽運動員數量極少,不到100名,其中70~80%是國家隊成員,它不是國家隊征召、選拔的地方,而成了國手的訓練場;俱樂部的概念始終淡化,市場運作價值嚴重匱乏……

體育明星是一個很好的商業運作角度。乒乓球運動面臨的不是引進來,而是走出去的困境,所以我們不說姚明、李娜、丁俊暉,我們說喬丹、舒馬赫、阿姆斯特朗,他們是以一己之力將本身所在項目向世界普及的。

現在主要從事乒乓球推廣工作,原國乒教練李曉東在接受《時尚先生》采訪時也說:

“很多運動員、教練員都有反映,以前出去是中心,現在你不是時髦項目了,這種反差有時候有刺激。”

2010年莫斯科團體世乒賽決賽上,中國女隊1:3不敵新加坡女隊。時任國乒女隊回到北京時候,央視體育部的江主任就和當時的女隊主教練施之皓說,原來是沒有什么人看的,結果打到快輸的時候,收視率迅速地攀升了。這個例子說明對于乒乓球而言,中國隊贏并不稀奇,輸反而更有看點。

央視賽事頻道編纂部主任張斌給劉國梁了一個數據:蘇州世乒賽結束以后是羽毛球蘇迪曼杯的角逐,羽毛球的收視基本上約為乒乓球的一半,但羽毛球贊助商在央視的廣告投入是乒乓球的兩倍。

在乒乓球的尷尬局面下,2012年倫敦奧運會之后,國家體育總局副局長、乒乓球隊原總教練蔡振華上臺致辭時首次公開提出“第三次創業”的構想:從單一的訓練、競賽,向多元化標的目的發展,全面提升乒乓球運動在國內、國際的影響力。

蔡振華的弟子劉國梁是這次創業的執行者:

劉國梁在競聘乒乓球隊教練的時候都是以三創作為競選主題,并開始了商業化嘗試。

一開始商業化之路并不順暢:劉國梁為世乒賽選拔賽搞了網絡票選,但是因為某些原因被中止;他也會帶著隊員去拍廣告,但是對于廣告商的要求他也會覺得分歧理;真人秀找上門來,被他拒絕了,理由是“要去作秀的話,我內心就比較排斥。”

其實劉國梁身上也有矛盾的地方,之前網絡流傳過一段2013年劉國梁給隊員訓話的視頻,在里面,他夸了陳玘、夸了馬琳、懟了繼科,中心思想其實就是舉全國之力培養你們,你們要有責任心,要傳承老隊員樂于奉獻的精神,不要浪、不要跳,不然曇花一現。

這是劉國梁身上有揮之不去的“舉國體制”的烙印,充滿秩序感。