摘要:

三十多年來的中國發展就是一段在矛盾、妥協的漩渦中尋求出路的歷史,這樣的矛盾和不協調充斥于經濟發展與環境掩護之間,充斥于經濟利益和民生之間,充斥于長遠發展和眼前利益之間。而黃建國他們則在這樣的漩渦中浮沉、興衰、死生。

鈦媒體注:在當今新一輪新技術層出不窮的時代,科技正在成為未來企業最重要的競爭力之一。

差別于基于改變商業邏輯的模式創新,也差別于那些埋頭于象牙塔里不考慮任何限制條件的學術研究。科技創業者更專注于科學研究和市場需求相匹配的創新,他們要同時兼顧科技與市場,橫跨商業與科學兩個領域,用新技術、新產品去開發新的市場。我們把這樣一批人稱作“商業科學家”。這就是鈦媒體重磅策劃和推出的“商業科學家”系列報道。

接到朱正鋒電話的時候,黃建國正在非洲的博茨瓦納。

當時,他們的第一次創業正在遭遇空前的危機。

這家公司是黃建國距離研究生結業只有半年擺布提出來做的,那時他看到了做廢水處理的巨大機會。

當時,經過將近30年的高速增長,中國經濟建設取得了驚人的成就,但與此同時,經濟發展過程中對環境造成的影響和破壞逐漸顯現出惡果,環保和環保產業開始受到人們的關注與重視。

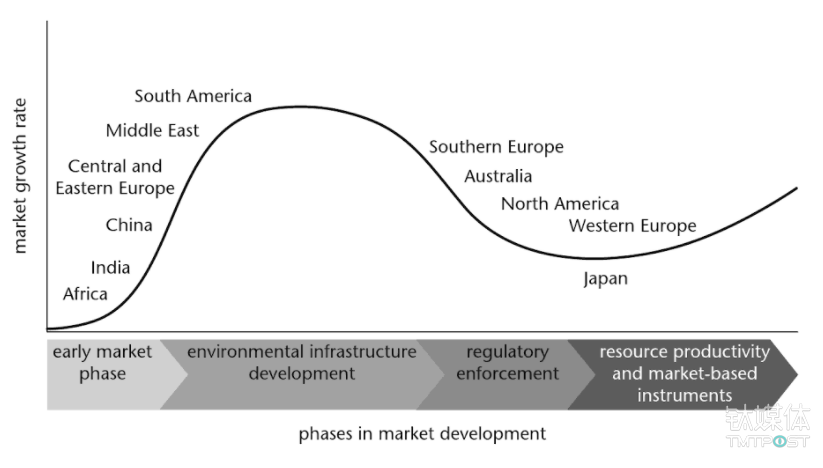

中國在環境市場發展中還處于初級階段 來源:International Trade in Services: New Trends and Opportunities for Developing Countries

EBJ(Environmental Business Journal)將環保產業的發展分為四個階段:早期市場階段(Early Market Phase)、環保基礎設施發展階段(Environmental Infrastructure Development Phase)、監管加強階段(Regulatory Enforcement Phase)和提高資源生產率和市場工具加強階段(Resource Productivity and Market-based Instrument Phase)。

在十多年前,中國還處于先發展后治理的完善環保基礎設施的階段。

數據顯示,從2001年到2005年,在環境問題上,官方共計收到超過253萬封舉報信、59.7萬名群眾的43萬次上訪。到2004年時,環境惡化造成的損失超過62億美元,在當年 GDP 中的比重達到3.05%。

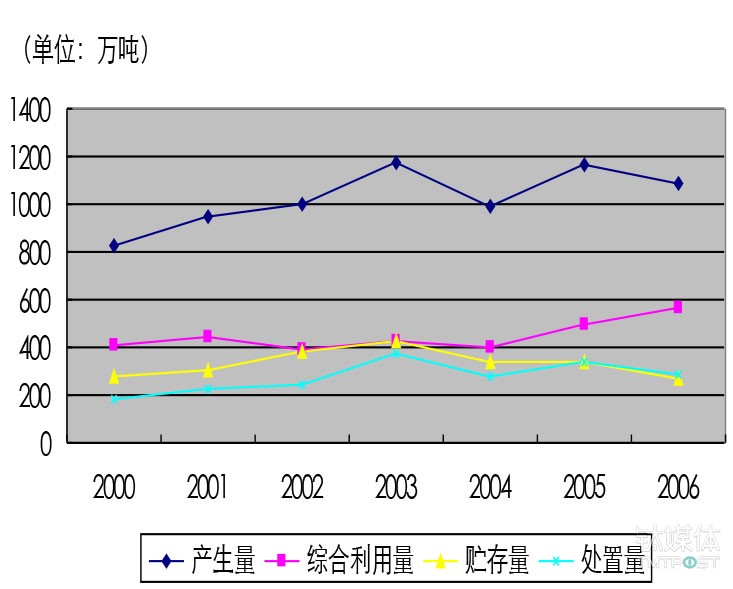

2000年到2006年我國危險廢物產生和處理情況走勢圖 來源:《2008年中國固體廢棄物處理行業研究陳訴》

到2005年時,全國產生了超過1162萬噸危險廢物,處理固廢一般采用三種方式,即綜合利用(從固廢中提取或轉化成資源、能源或原材料)、貯存(將固廢暫時貯存或堆存在專門的設施或場所內)、處置(使用填埋、焚燒等手段處理并不再回收)。這一年,我國綜合利用、貯存及處置的危險廢物量別離達到496萬、337萬及339萬噸。

貯存與處置始終存有隱患,對土地資源、地下水會造成持續而緩慢的污染破壞,進而影響損害動植物及人類的健康保留。

這正是當時的黃建國想解決的問題,他們創立了永康藍德科技有限公司,從危險廢物中提取鎳、銅等金屬原材料。借著國家大力整治環境污染的決心和整個行業欣欣向榮的局面,僅僅兩年間,他們就賺得盆滿缽滿。于是,這群意氣風發的年輕人大肆擴張起來,他們花了數千萬元添置了一塊50畝地,摩拳擦掌要大干一番事業。公司當時采取的都是重資產模式,維持著建廠、設立流水線乃至提煉再到出賣的一條龍運轉。

一伙年輕人,一番心潮澎湃,一片新天地。這時的黃建國誰也輕視。

朱正鋒回憶到,黃建國有一次頗為自矜地告訴他,化工專業的師兄師弟制造了這么多的污染,我管擦屁股就行了。一做金融的白叟家計劃要來投資他們的項目,看了公司的勢頭,好心勸告他們“要悠著點”,黃建國不屑一顧置若罔聞。

2008年,金融危機來了。在慘烈的現實面前,黃建國這群年輕人輸得頭破血流。雖然已經過去了將近10年,但朱正鋒對當年的慘狀的數字和細節始終熟稔。據他的回憶,當時鎳的價格從40多萬跌到了7萬多,而銅從8萬多跌到了2萬多。最后,產成品的價格還不夠提煉的成本,這個公司已經無以為繼。

“那時候就覺得本身神一樣,金融危機來的時候,吃進去的全吐出來了,血都要吐出來了。”黃建國苦笑著告訴我,“阿誰老同志后面就跟我講,我在金融危機之前只抽軟中華,金融危機之后也只抽軟中華,你看你們,在金融危機之前和之后不同就很大了。”

研究生快結業的時候,導師希望黃建國留校當老師,他自然沒有接受這個建議。此時,導師勸他回學校完成研究生論文結業。以前,在公司蒸蒸日上的時候,他總是推脫沒有時間,但,此時被現實打擊得灰頭土臉的黃建國終于有了充足的時間來完成延宕了三年的碩士學業。