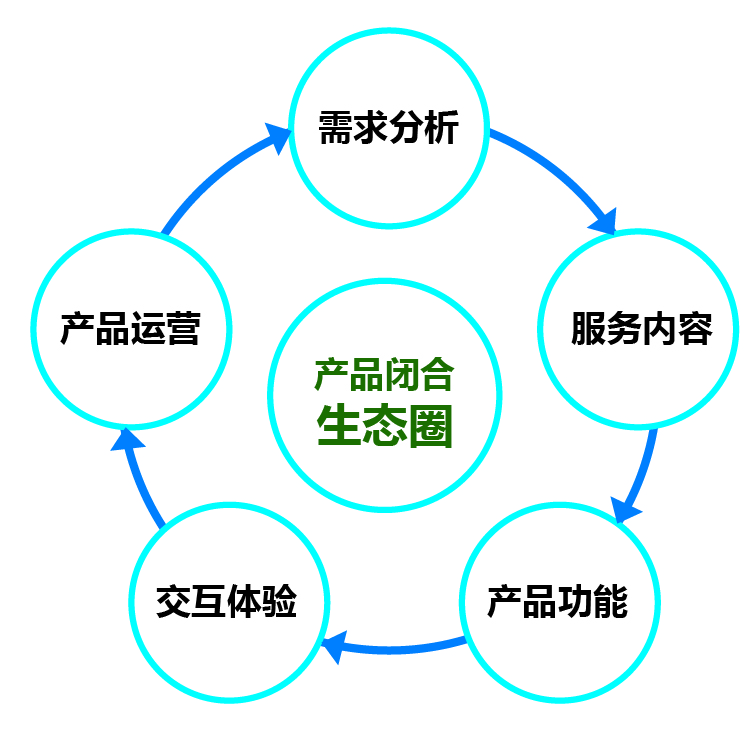

按照需求分析,將辦事內容通過具備良好交互體驗的產品功能傳遞給用戶,從而解決或創造用戶實際和潛在的需求。

一、需求分析作為產品經理有的時候會很悲慟! Boss突然走到你面前甩給你一句話就開始讓你設計產品來滿足需求;客戶有時也并不十分清晰本身想要的產品和功能到底要滿足用戶的哪些需求,他們也許只會告訴你下載某某APP去看看人家是怎么做的這種模糊需求。但是,作為產品經理應該學會理性思考,在了解大致需求后可以找領導和客戶面談做具體的細化溝通。然而這些都只是需求分析的開始,最重要的是產品經理要有本身的立場,要比任何人都清楚用戶是否真的需要?如果需要是否是剛需?不要強迫用戶根據你的思維邏輯使用產品。

按照KANO模型我們知道用戶需求可以分為基本型需求、期望性需求、興奮性需求。那么,如何挖掘用戶潛在需求?大致可以采用以下四種方法:

經驗判斷:此方法一般用于這個行業的領袖憑借多年的行業經驗得出(此法慎用)。

問卷調研:此種方法可以結合數據分析一起使用,客不雅觀,直接,可量化!因為數據是不會撒謊的。

數據分析:數據分析是指導運營的基石。(有些企業自欺欺人數據造假,最終影響戰略安排)。

競品分析:知己知彼,百戰不殆。了解同行業競品并分析其商業模式、盈利模式、運作方式可以快速的制定方案進入市場。

二、辦事內容通過需求分析可以得知用戶的真實需求,而用戶需求是需要借助產品完成的。目前互聯網產品其功能屬性大致可以分為辦事類和內容類。

辦事類的產品功能相對簡單,例如計算器、指南針、地圖、天氣、打車軟件等產品。此類產品設計應遵循簡單易用的原則;正如小程序的核心理念:用完即走。但產品提供的辦事并非越多越好,太復雜的產品設計分歧理會讓初次使用產品的用戶造成認知困惑。敏捷式開發也提倡小步快跑的產品開發原則,應先主打核心功能快速上線,通過A/B測試及灰度發布完成后續功能迭代。為什么現在企業都在遵循著精益化創業和敏捷式開發請參閱《產品設計中的章魚法則:不雅觀察章魚的保留方式并結合互聯網產品的特有屬性》

內容類產品可以分為UGC(用戶生產內容)和PGC(專業生產內容)兩大類。

作為UGC的內容產品數不勝數,尤其在 2017 年可能會達到井噴式的效果。近來較火的短視頻和社群類產品,提倡的內容付費理念都是UGC產品的典型代表。UGC的優勢在于數據是由用戶自主生產的,只要用戶數量達到一個量級那么底層數據也將會是海量的,這樣可以很容易形成一個大數據閉環;但其劣勢在于很難把控內容的質量,需要用戶有較高的自覺性自主規范內容質量。未來是大數據時代,如何通過用戶自主生產內容充實數據源是博得勝利的關鍵。所以作為高階產品經理還應該對數據有敏銳的分析和判斷能力,筆者一直認同數據是產品運營的基石,因為數據是不會撒謊的。

PGC產品是由專業人員自主生產內容。其優勢在于可以保證內容質量,但其劣勢也較為明顯,主要表示在實時輸出高質量內容的效率會低于UGC。基于我們現在所處行業的差別,大家可以有差別的側重點去選擇如何為用戶更好的生產內容,正如今日頭條的Slogan:你關心的才是頭條。成功的產品必然是基于用戶真實需求及良好體驗的。關于PGC和UGC的先關闡述可以拜見《運營干貨:如何利用新媒體做好產品推廣》。

三、產品功能內容辦事最終還要通過產品功能傳遞給用戶,所以產品功能承載著良好用戶體驗。提到產品功能會讓我們聯想到技術開發,作為一名優秀的產品經理是否需要懂技術網上有很多言論,可謂仁者見仁智者見智。筆者認為產品經理如果最終的目標是想成為一名CEO的話,首先應該抓的是全面工作。如果你以前從事的是運營或者UE等非技術崗位也大可不必擔心,只要懂得基本的技術原理及術語能與程序員良好的溝通即可。最怕的就是因為信息分歧錯誤等造成的溝通障礙導致需求提出不明確從而大面積返工降低工作效率。如果你以前恰好是技術崗轉產品經理,那么除技術之外的其余軟實力也需要全面提升,絕不能死扣技術而忽略了全局,終究產品最終是為人辦事的。產品技術目前來看已經很難成為技術壁壘作為企業核心競爭力打敗對手。所以作為高階產品經理及CEO應該著眼于未來,站在互聯網的前沿陣地時刻不雅觀察著行業走向才是能力的核心。

四、交互體驗UI設計