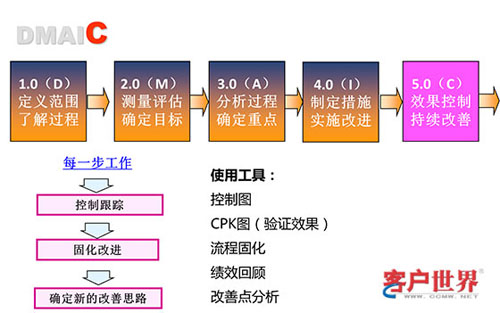

前面的專欄中對于DMAIC中的前三個階段進行了一些工具與方法介紹,本章我們主要了解在I(Improve)改善與C(Control)控制這兩個階段主要的一些方法和工具。

圖1 Improve改善階段工作步驟

一般來說,在經過了前面的三個階段后,流程(問題)的根本原因應該可以找到,到了改善階段就是針對這些原因如何選擇改進方案以及如何推進的問題,方案的選擇涉及到資源投入與時間周期,收益越高的項目,方案的選擇越需要慎重,對于比較簡單的黃帶項目,方案的選擇相對容易,通俗地說,就是少投入,多產出(或者快速產出),但是綠帶以上的項目,則必須進行方案的風險評估,評估的內容包括資源投入的多少(人財物),對流程造成的短期及中長期影響,對人員管理帶來的沖擊等等,必要的時候需要有專家團隊和流程執行者共同投票決定每個方案的優劣,在這個階段使用的主要工具有頭腦風暴(Brainstorming)、標準矩陣(Criteria Matrix)和力場分析(Force Field Analysis),這三個工具是漸進式的,先頭腦風暴確定針對不同的根源原因確定行動方案,對于相似或雷同方案進行合并,再將所有方案放入標準矩陣中,確定哪些方案是必須要做的(Must be),不同的項目用不同的評估標準,選出得分最高的幾個方案進入下一個步驟(方案的多少與項目的投入有關),也就是力場分析,力場分析是一種風險分析手段,也就對于每一種方案進行正面影響和負面影響的評分,根據分值確定采用哪些方案,舉個例子,某呼叫中心希望實現客戶分群管理,以便更好地提供服務和精準營銷,而客戶的信息來源不外乎就是網絡和電話兩個渠道,這種情況如何進行客戶信息收集才更有效呢?一種方法是客戶打入電話后進行人工座席的詢問,第二種方法是根據客戶的網絡信息進行關聯,再在電話端進行確認,但是如果這個呼叫中心的客戶信息無法從其他渠道直接導入(系統不支持),那么要實現第二種就涉及比較大的系統投入,而第一種相對來說投入是比較小的(增加一些通話時間而已),這個時候這兩種方案要如何選擇呢?需要依項目最終要達成的結果而定,如果只是內部的滿意度提升,可以先采用第一種方案(需要評估是否會影響業務量達成,以及客戶體驗是否變差),如果與企業戰略方向相關,第二種方案似乎勢在必行,而標準矩陣和力場分析就必須使用了。

改善階段的另一個很重要的過程是方案的計劃和執行,這一項非常重要,因為即使原因分析的再好,方案選的再優,如果推進不了,也不過是一紙空文,而這點在中國國情下是很多企業(組織)精益六西格瑪無法最終成功的主要原因。阻力來自于幾個方面,上層管理者的支持力度不足,實際執行者的信任度不夠,以及對于某些人的利益損害。所以精益六西格瑪在很多國人看來還只是一個很好的方法論。這實在是一種誤讀。

在方案執行過程中要根據項目進度定期進行回顧(每周、雙周或每月),了解方案執行的每一個過程節點,周期是否延誤或提前,與計劃要求(績效目標、資源投入)是否一致,更多地從量化內容上進行分析,根據結果進行調整,確保方案的最終目標可以達成。

在改善目標完成后,就進入到控制Control階段,這個階段的步驟圖如下:

圖2 控制Control階段步驟圖

一般來說,改善階段完成后,項目目標已經達成,但是為了更好地固化結果,還需要根據項目情況制定控制周期,在控制周期內績效目標沒有反彈或惡化,才能確保項目目標的最終達成。在控制階段需要進行流程固化,除了文檔的修改和流程培訓,還需要設定執行者的檢驗方法,用量化數據確保執行者的行為已按照新的流程操作。

我們可以進行流程復審來進行流程改善效果的追蹤。這是流程閉環管理的要求。

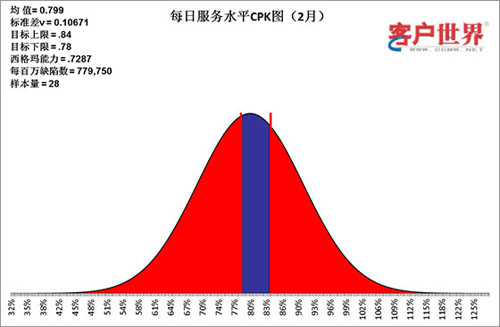

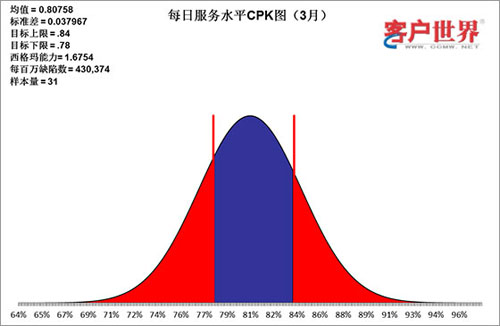

而對于定量測量和分析流程的方法,可以用折線圖查看趨勢,或CPK圖查看流程西格瑪來確認改善效果。下圖是某移動公司實施流程改善后在服務水平指標上的CPK圖對比,上圖為改善前的CPK圖,缺陷率為77.9%(根據DPM測算),而經過流程測量、流程分析、流程改善,最終改善的結果如下圖,缺陷率降至53%,流程西格瑪能力從0.7284上升到1.4227,從流程輸出來評估,改善體現了效果,當然,53%的缺陷率還是有很大的提升空間。

圖3-2-21 流程改善前后的CPK圖對比

流程改善完成后,要對流程實施固化和標準化,才能保證流程改善的成果,這就是流程控制。以上面服務水平改善的案例來講,可能涉及的流程包括預測排班流程和現場管理流程,如果這個呼叫中心在每月的運營中有幾天呼叫峰值,在流程改善中雖然必須增加控制峰值的解決方案,但是還是需要排班流程全力保障的,那么對于這幾天的休假審批就要格外嚴格,并在規范中進行明示。流程改善不能成為領導來檢查時的臨時行為,而是要用管理規范和操作手冊將行為固化。