摘要:

“新一代微型化雙光子熒光顯微鏡”在腦科學研究的記錄層面,改變了不雅觀察生物自由活動中的細胞和亞細胞結構方式。它所開啟的大門,甚至超越了神經元和樹突成像。

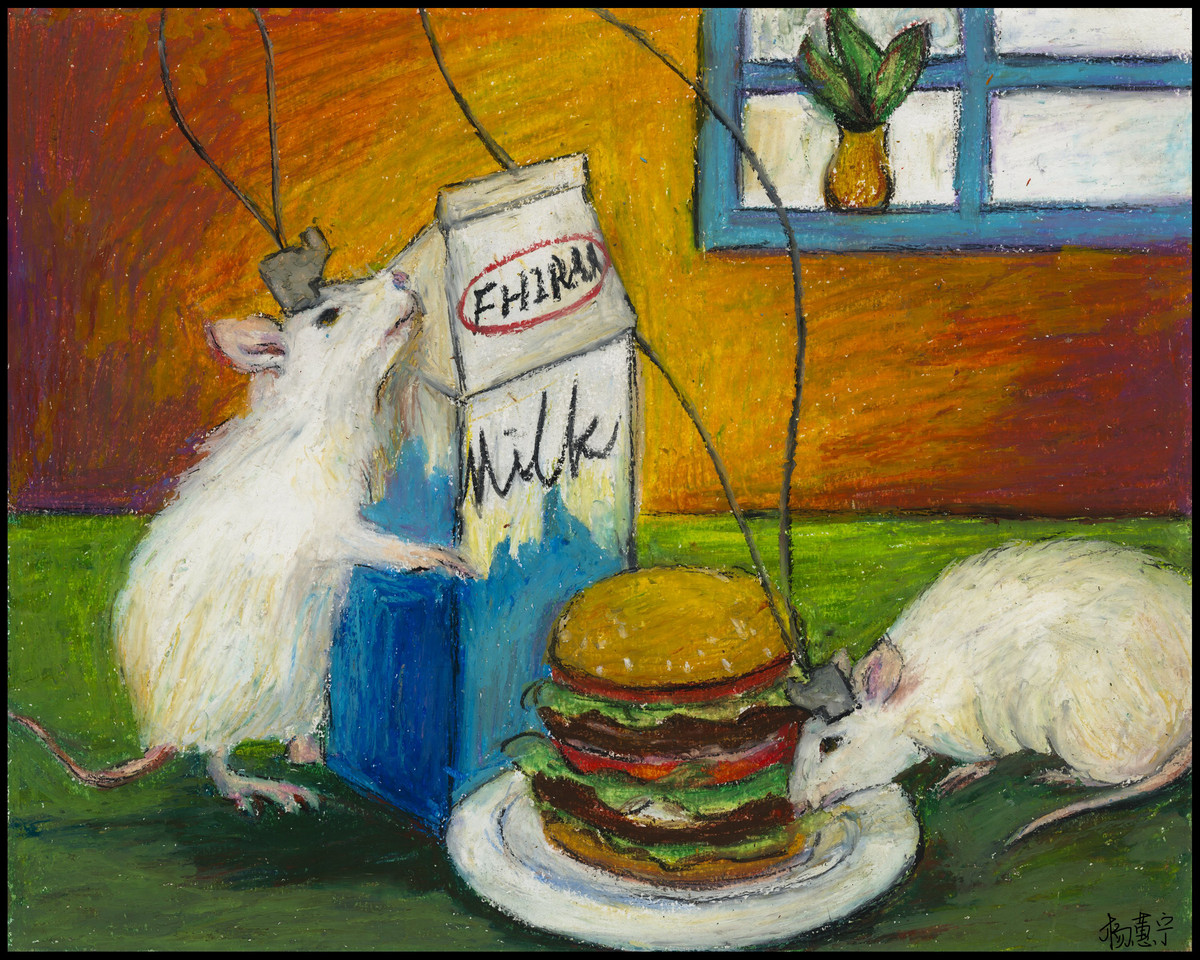

楊蕙寧按照新一代微型化雙光子熒光成像技術作畫

1400克的大腦,包羅了百億級神經元和百萬億級的神經突觸,這些復雜卻精密的連接是思想的源起。

2013年開始,歐洲、美國和日真相繼啟動了大腦研究計劃,“中國腦計劃(China Brain Project)”于2015年發布,在理解人類認知神經的基礎上,中國腦計劃有兩個研究標的目的:以探索大腦奧秘、并吞大腦疾病為導向的腦科學研究;和以建立和發展人工智能技術為導向的類腦研究。

正是在這樣的大配景下,5月31日,北京大學發布了研制的新一代微型化雙光子熒光顯微鏡,該技術由北京大學分子醫學研究所、信息科學技術學院、動態成像中心、生命科學學院、工學院聯合中國人民解放軍軍事醫學科學院組成的跨學科團隊研發而成。

該計劃于三年前啟動,并入選基金委國家重大科研儀器設備研制專項,獲得7200萬元的經費支持。

新一代微型化雙光子熒光顯微鏡,重量僅為2.15克,適合佩戴在小動物頭顱窗上,實時記錄數十個神經元、上千個神經突觸的動態信號。腦計劃研究主要集中在四個層面:記錄技術、刺激技術、分析技術、以及各種技術在腦功能和行為發面的應用;微型化雙光子熒光顯微成像技術則在記錄層面改變了不雅觀察生物自由活動中的細胞和亞細胞結構方式。

圖為微型化雙光子熒光顯微鏡的設計與組裝(該成果研究論文已于5月29日頒發在自然雜志子刊Nature Methods上,相關技術文檔同步頒發于Protocol Exchange,并已申請多項專利。)

“從微型化、分辨率、成像速度綜合來看是國際領先的。”北京大學分子醫學研究所程和平院士介紹稱,該顯微鏡采用雙軸對稱高速微機電系統轉鏡掃描技術,成像幀頻達 40Hz(256*256 像素),具備多區域隨機掃描和每秒 1 萬線的線掃描能力;并采用了自主研發設計的光子晶體光纖,可實現 920nm 激光傳輸;熒光信號的接收則采用自主研發的柔性光纖束,制止了動物活動時熒光傳輸光纜拖拽而受到干擾的難題。

為了讓實驗者更好的操作,研發團隊設置了一站式顯微成像平臺,平臺自己既是雙光子顯示鏡,也能對小鼠行為學進行不雅觀測并采集接收熒光信號。雙光子激發與單光子激發比擬,具有更好的光學斷層、更深的生物組織穿透等優勢,橫向分辨率達到 0.65μm。

“以前只能在動物固定的情況下做成像實驗,這樣不但限制了動物行為,并且限制了研究領域,動物肢體參與的行為學是無法研究的。”研發人員向鈦媒體介紹。

新研發的顯微鏡,可以在自由活動的動物上進行研究,在懸尾實驗、社交實驗、小鼠從高臺跳下來等實驗過程中,能得到高分辨率和不變的神經活動圖像。在動物覓食、哺乳、跳臺、大豆、嬉戲、睡眠等自然行為條件下,可以長時間不雅觀察神經突觸、神經元、神經網絡、遠程連接的腦區等多標準、多層次動態變革。

腦科學研究就是嘗試揭示自然智能規律的過程,而目前的人工智能多是對自然智能的模仿或改造,仍處于弱人工智能狀態,需要更多的計算量進行深度學習。

人工智能由弱向強的轉變,關鍵在于向生物腦學習,“好比學會一件事情就是一個條件學習的過程,在這個過程中,神經回路正在發生什么樣的變革本來是沒措施知道的,但顯微鏡有可能看到,在執行某一行為的過程中某一個回路在各個差別層次、差別特征的變革。”

即便AlphaGo一次又一次戰勝圍棋圣手,但硅基屬性的計算機仍抵不過人類大腦——目前唯一真正的智能系統。受大腦啟發的人工智能所面臨的終極挑戰是,理解人類的認知過程。

“它所開啟的大門,甚至超越了神經元和樹突成像。”美國著名神經科學家 Alcino J Silva教授在評述中如是說,“通過對細胞群體中可辨識的細胞和亞細胞結構的復雜生物學事件進行成像不雅觀測,從而更加深刻地理解進化所造就的大腦環路實現復雜行為的核心工程學原理。”

在談到商業應用前景時,程和平院士感慨,“反響比我們想象的熱烈。”

在2016年12月舉辦的神經科學年會以及2017年5月的冷泉港亞洲腦科學專題會議上,程院士別離介紹過這款產品,現在已經有不少團隊聯系合作,在北大支持下,研發團隊也成立了“北京超維景生物科技有限公司”,目前獲得天使輪融資,由協同創新基金和中科創星參與投資,會在后續技術成熟條件下實現項目的產業化落地。