5 月 26 日,高通(中國)控股有限公司、北京建廣資產辦理有限公司、大唐電信旗下的聯芯科技有限公司以及北京智路資產辦理有限公司,頒布頒發成立合資公司瓴盛科技(貴州)有限公司。

(瓴盛科技成立簽約儀式)

未來,這家合資公司將專注于設計和銷售的、面向大眾市場的智能手機芯片組的設計、封裝、測試、客戶支持和銷售等業務。

這一天,正好是MTK成立二十周年。所以,在很多人看來,瓴盛科技是高通為老對手送上的特另外"生日禮物"。

但很快,風向開始轉移。

中國科學院微電子研究所葉甜春所長在伴侶圈里發言,認為瓴盛科技的低端定位,"目標恐怕不是聯發科而是展訊"。

隨著這個判斷被各種"解讀"和發揮,瓴盛科技開始遭遇質疑,紫光集團董事長趙偉國更在伴侶圈展開炮轟,最終演釀成為芯片行業內的一場不大不小的爭論。

然而,這個合作真的大逆不道嗎?

我看未必。

事實上,高通并不是第一家在中國搞合資的芯片巨頭,瓴盛科技也不是中國第一個合資芯片公司。

僅僅比來幾年,就已有很多類似合作:

2013 年,上海國資委出資 12 億元和臺灣VIA合資成立兆芯,并承接核高基 01 專項,先后獲得海量項目經費。

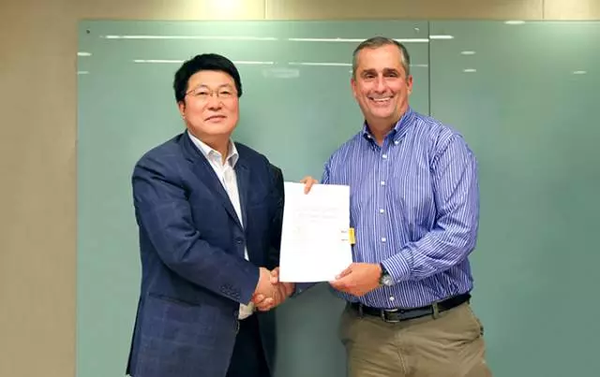

2014 年 9 月,英特爾入股紫光旗下全資子公司展訊通信和銳迪科(現已合并為展銳),投資 90 億元,占股20%。本年MWC展會上,展訊已推出基于英特爾14nm工藝X86 CPU架構的4G智能手機芯片平臺。

(紫光集團董事長趙偉國與英特爾全球CEO科再奇簽署合作協議)

2016 年 1 月,貴州省人民政府與高通共同成立華芯通半導體技術有限公司,生產基于ARM架構的數據中心辦事器芯片,貴州政府占股55%,高通占股45%;同年 2 月,高通還與上市公司中科創達在重慶成立芯片合資公司,高通持股18%。

(高通CEO莫倫科夫與貴州省委書記陳敏爾為貴州華芯通半導體公司揭牌)

2016 年 4 月,AMD 與天津海光先進技術投資有限公司設立合資公司,開發 X86 芯片。整個協議預計可為 AMD 帶來2. 93 億美元許可費和版稅收入;

2017 年 5 月,ARM 公司和厚安創新基金簽署合作備忘錄,擬在深圳成立合資公司,專注于集成電路核心知識產權(IP)開發與辦事。

(厚安創新基金與ARM簽署合作協議)

那么:

英特爾、ARM、AMD都與中國公司有合資合作,為何唯獨高通算是"引狼入室"?

如果,"國家隊"的紫光與展訊代表中國本本地貨業利益,大唐與聯芯就不是國字頭?

如果引入高通有問題,那么為什么紫光展訊引入英特爾、華芯通半導體成立之時,無人質疑?

關鍵的原因,還是利益之爭。

無論是建廣本錢之于紫光,還是瓴盛科技之于展訊。

坐在什么樣的位置,看到什么樣的風景。

近 15 年來,全球半導體市場年均增速只有3%擺布,而中國半導體市場高達21%。中國的全球半導體市場份額,,也已經由5%,升到超過50%。

比來幾年,隨著中國對本土芯片產業的扶持不停加力,以及中國芯片產業與市場在全球的重要性持續提升,外資芯片巨頭積極的姿態,與中國企業在本錢、技術、工藝等各個層面,進行更深入合作,原來就是大勢所趨。

自大基金成立,以及各地半導體投資基金不停成立成功,中國芯片產業快速發展的資金缺口已經在不停收小,差距主要還在于技術、人才、工藝設備等層面。

這些問題的解決,除了用時間來補課,更好的措施是收購或合作。

然而,自 2016 年以來,美國對中資收購半導體資產的行為已經高度警惕,收購越來越難,并且最領先的芯片技術也還掌握在英特爾、高通等廠商手中。

在這樣的情況下,通過合資擴大合作的變通方式,自己就已經成為中國芯片企業與國際產業合流的必經過程。

在此之前,紫光收購展訊并引入了PC領域的核心技術巨頭英特爾,正是這一思路和模式的引路者,此次,瓴盛科技的成立,素質上與其并無差別。

當前,對瓴盛科技的指責,主要集中在兩方面:

(1)高通籍此就能攪局低端市場,讓瓴盛科技與展訊形成"內斗"

(2)聯芯實力弱小,瓴盛科技無法做大,對國產芯片業發展利益有限

但這兩個指責,其實是彼此矛盾的。

如果說,瓴盛科技未來的發展,沒有威脅到展訊,那么,對它"引狼入室"的指責,自然無從談起。